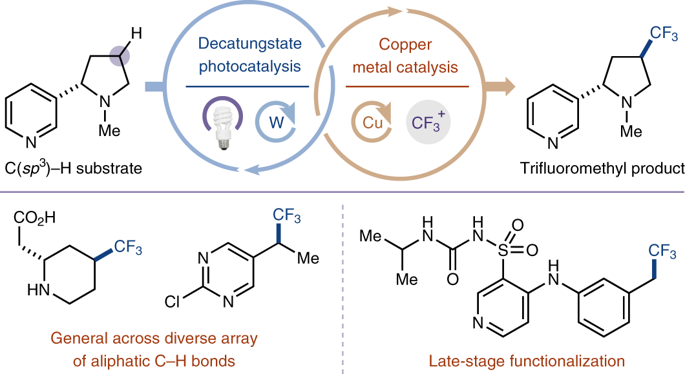

Nature Chemistry: 普林斯顿大学David W. C. MacMillan报道Na4[W10O32]和CuCl2光-金属双催化CF3反应

纳米

纳米

在有机分子中加入CF3基团能够显著提高化合物的生物活性(渗透性、代谢稳定性、蛋白质结合亲和力)。目前,开发对芳基和烷基合适的三氟甲基化反应过程目前仍然非常重要。目前发现Minisci反应已经在多个芳基C(sp2)-H反应中得以实现,但是该反应无法实现烷基C(sp3)-H键的C-CF3反应(烷基自由基稳定性差,难以反应)。金属催化-光催化协同催化体系在多种催化反应体系中展现了非常高的反应活性,比如羧酸、醇等作为C(sp3)基偶联试剂。在这类反应中,通过Ni催化自由基交叉偶联反应实现了烷基的C-CF3反应。此外,人们发现Cu金属在捕捉自由基上具有非常高的活性,而且对传统上难以发生的还原消除反应同样具有高反应活性。

普林斯顿大学的David W. C. MacMillan等报道了一种普遍可用的C-H键活化策略用于构架-CF3官能团。该方法中通过光催化过程中的钨Na4[W10O32]和CuCl2配合,实现金属催化-光催化协同催化过程。这种金属催化-光还原(metallaphotoredox)策略实现了烷基C-H键以及苄基C-H键的活化,并转化为C-CF3。该方法中使用的三氟甲基化试剂(Togni reagent)大量存在,方便可得。

对烷基底物进行了拓展。发现该反应对5~7元氮杂环烷烃、链状有机胺、刚性4元环烷烃都体现了反应兼容性(中等收率)。

对苄基底物进行了拓展。发现该反应对氮杂环、苄基取代(胺基取代、酯基取代)的有机分子都体现了兼容性(中等收率)。对利多卡因(Lidocaine)、普洛卡因(Prilocaine)、塞来昔布(Celecoxib)、香紫苏内酯(Sclareolide)、加巴布丁(Gababutin)、托塞米德(Torsemide)等复杂分子都实现了低收率到中等收率。

(2)反应机理研究

反应使用390 nm激发光实现了高活性的[W10O32]4-激发态,并通过HAT(抓氢反应)过程与反应物中的C-H键反应,生成还原态的H+[W10O32]5-。在CuCl2的催化作用下,生成了CuII-CF3中间体,随后捕捉之前断裂C-H后生成的烷基自由基,通过还原消除过程,生成CF3化的烷基产物。

对反应条件进行优化,尝试了Cu之外的Lewis酸性金属(Fe、Zn、Sc、Gd、Y、La、Eu、Hf)和低价态金属(Ti3+、Cr2+、Mn2+、Co3+、Ni2+)都只能体现极低收率(< 3 %)。通过19F NMR监测到CuIII(CF3)x中间体物种。电子顺磁共振方法测试了反应过程中的Cu价态变化情况。

参考文献

Patrick J. Sarver; Vlad Bacauanu; Danielle M. Schultz; Daniel A. DiRocco; Yu-hong Lam; Edward C. Sherer; David W. C. MacMillan*

The merger of decatungstate and copper catalysis to enable aliphatic C( sp 3 )–H trifluoromethylation, Nat. Chem., 2020,DOI: 10.1038/s41557-020-0436-1

https://www.nature.com/articles/s41557-020-0436-1

作者介绍

David W. C. MacMillan,于格拉斯哥大学获得学士学位,1990年转至加州大学尔湾分校,在 Larry E. Overman 教授的指导下获得博士学位。在哈佛大学师从 David A. Evans 教授完成博士后研究之后,MacMillan 博士于1998年起在加州大学伯克利分校开始了独立的科学研究生涯,2000年进入加利福尼亚理工学院化学系,并于2003年荣升为正教授。2006年6月他出任 A. Barton Hepbum 化学会主席以及普林斯顿大学默克 (Merck) 催化剂研究中心主任。

研究领域:开发了MacMillan催化剂,不对称有机分子催化剂的开发及新合成方法的开发,光催化还原,金属-光催化等。

主页:http://chemlabs.princeton.edu/macmillan/