Nature Energy: 阿布扎比国王科技大学Bakr、加拿大多伦多大学Sargent合作报道界面配体调控实现22.3 %效率

纳米技术

纳米技术

反式钙钛矿太阳能电池目前被更多关注,因为反式结构具有更高的电池寿命。但是和正式太阳能电池相比,反式结构太阳能电池的效率偏低。钙钛矿太阳能电池的工作效率由2009年的3.8 %(J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 6050–6051.)提升为目前的25.2 %。目前最高工作效率的太阳能电池通过正式(n-i-p)结构实现。但是,通过消除离子化的空穴层,人们发现反式结构太阳能电池的稳定性较好。比如,有人报道反式太阳能电池中,于70~75 ℃连续工作1000 h,依然能保持非常高的工作效率(损失< 5 %)(Nature, 2019, 571, 245–250.)。有报道反式太阳能电池中,于65 ℃连续工作1200 h,依然保持97 %的工作效率(Science, 2019, 365, 473–478.)。但是,目前反式钙钛矿太阳能电池的工作效率只有20.9 %,这是因为非常强的非辐射复合作用导致的。

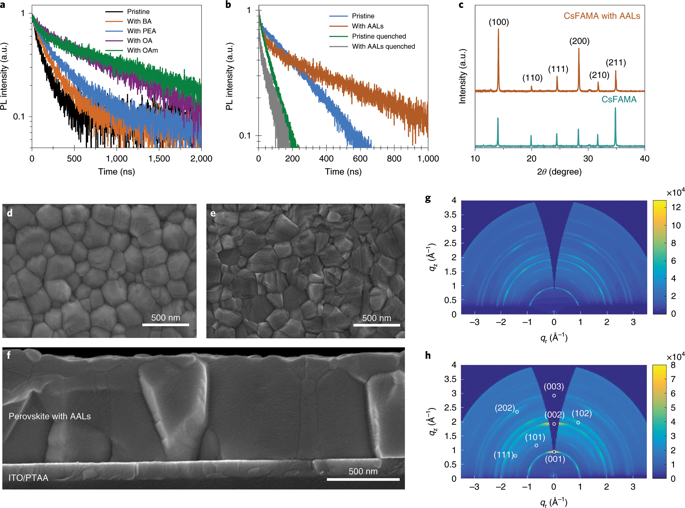

阿布扎比国王科技大学Bakr、加拿大多伦多大学Sargent合作报道界面有机胺配体调控实现22.3 %反式钙钛矿太阳能电池的效率。通过在界面引入不同长度的烷基胺有机配体,降低了电池中的非辐射复合,实现了改善反式太阳能电池的工作效率。实验中发现,这种有机胺分子界面处理的薄膜展现了(100)晶面生长方向性,降低了缺陷态密度,提升了载流子迁移效率和迁移长度。修饰处理的钙钛矿太阳能电池工作效率达到22.3 %,在最大功率点工作1000小时后,电池的工作效率没有降低。

通过时间分辨荧光光谱(TRPL)对表面烷基胺修饰的钙钛矿薄膜的质量进行测试。修饰了长烷基链的有机胺分子(辛胺、油胺)具有更高的载流子寿命(辛胺:τ=789 ns,油胺: τ=1049 ns),未处理的钙钛矿薄膜载流子寿命τ=114 ns,烷基链有机胺分子处理后的载流子寿命(正丁胺:τ= 195 ns, 苯乙胺:τ= 265 ns)低于长烷基链有机胺。这个结果说明微量界面有机胺显著缓解了载流子的非辐射复合。

通过温度分辨电容-频率曲线(c-f图)(temperature-dependent capacitance versus frequency)对缺陷密度(缺陷密度和缺陷位点的能量位置)情况进行表征,发现有机胺分子修饰的太阳能电池显示0.25~0.32 eV范围内展现了相似的缺陷位点浓度,在0.32~0.4 eV范围内的缺陷位点密度更低(280~320 K)。在室温条件下测试,未修饰的太阳能电池显示1×1023 m−3 eV−1的缺陷浓度(0.35 eV),烷基胺分子修饰的太阳能电池显示缺陷浓度为4.4×1022 m−3 eV−1(0.32 eV)。这说明烷基胺修饰后的太阳能电池的缺陷位点浓度是未处理的太阳能电池的1/4。

通过瞬态光电载流子衰减实验(transient photo-voltage decay)测试了器件的载流子变化情况,发现载流子寿命从本征的0.67 μs通过有机胺分子修饰提高到1.5 μs。

通过UV光电子能谱(UPS)进行功函测试(Work function)和价带位置测试(VBM),发现功函由4.58 eV改变为4.41 eV,VBM的位置由-1.1 eV变为-1.3 eV。

Xiaopeng Zheng, Yi Hou, Chunxiong Bao, Jun Yin, Fanglong Yuan, Ziru Huang, Kepeng Song, Jiakai Liu, Joel Troughton, Nicola Gasparini, Chun Zhou, Yuanbao Lin, Ding-Jiang Xue, Bin Chen, Andrew K. Johnston, Nini Wei, Mohamed Nejib Hedhili, Mingyang Wei, Abdullah Y. Alsalloum, Partha Maity, Bekir Turedi, Chen Yang, Derya Baran, Thomas D. Anthopoulos, Yu Han, Zheng-Hong Lu, Omar F. Mohammed, Feng Gao, Edward H. Sargent* & Osman M. Bakr*

Managing grains and interfaces via ligand anchoring enables 22.3%-efficiency inverted perovskite solar cells

Nature Energy, 2020, 5, 131–140. DOI: 10.1038/s41560-019-0538-4

https://www.nature.com/articles/s41560-019-0538-4

版权声明:

本平台根据相关科技期刊文献、教材以及网站编译整理的内容,仅用于对相关科学作品的介绍、评论以及课堂教学或科学研究,不得作为商业用途。