一个月狂发5篇顶刊 | 唐本忠课题组近期AIE生物医学应用部分成果

小奇

小奇

2020-05-05

1. AM:简易合成具有AIE特征的高效发光体,用于脑非侵入性生物成像大脑在其自然环境中的可视化对于理解常见的脑部疾病是很重要的。在此,香港科技大学唐本忠、浙江大学钱骏、中山大学梁国栋等人通过简单的反应路线合成了具有显著聚集诱导发射(AIE)特性和高达42.6%的固态量子产率的亮发光体。1)合成的BTF分子具有超亮的远红/近红外发射,可以通过简单的纳米沉淀法将其制备成AIE点。2)AIE点具有亮度高、Stokes位移大、生物相容性好、光稳定性好、三光子吸收截面大等优点,可以作为一种有效的荧光纳米探针,通过三光子荧光显微成像技术对完整的颅骨进行活体脑血管成像。3)这是第一个使用AIE点用于小鼠完整颅骨脑卒中过程的可视化研究的例子,其穿透深度高,图像对比度好。这些良好的结果有望为开发具有强非线性光学效应的高效发射器提供一个新的场所,用于活体脑的非侵入性生物成像。Wei Qin, et al. Facile Synthesis of Efficient Luminogens with AIE Features for Three‐Photon Fluorescence Imaging of the Brain through the Intact Skull, Adv. Mater., 2020.DOI: 10.1002/adma.202000364https://doi.org/10.1002/adma.2020003642. Chem. Sci:具有AIE性能的pH响应型金(I)-二硫化物纳米粒子用于监测胃酸具有聚集诱导发光(AIE)性能的金(I)配合物有着良好的生物相容性和高效的发光性能,是一种可用于监测生物体生理环境的优良探针。然而,其水稳定性差和对生物刺激缺乏响应等障碍也极大地限制了它们在生物系统中的实际应用。北京科技大学苏磊教授、深圳大学王东副教授和张学记教授、香港科技大学唐本忠院士设计了一种具有AIE性能的pH响应型金(I)-二硫化物纳米粒子(NPs),并将其用于对胃酸进行监测。(1)实验通过将对pH响应的半胱氨酸(Cys)整合到Au(I)-硫醇(SR)配合物中制备了该NPs,并利用二硫键进一步构建了Au(I)-SR-Cys结构。由于亲水的Cys位于NPs的外层,因此该球形NPs在水中也具有较高的稳定性和单分散性。(2)此外,Cys的存在也使得NPs具有对 pH响应的特性。得益于这些独特的优点,该探针也有望成为一种能够监测胃酸的发光探针,这也是首次有研究利用具有发光性能的金(I)纳米材料对生理变化进行监测。Jianxing Wang. et al. pH-Responsive Au(I)-disulfide nanoparticles with tunable aggregation-induced emission for monitoring intragastric acidity. Chemical Science. 2020https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/sc/d0sc01843k#!divAbstract3. Chem. Sci:“一石三鸟”的AIE发光材料用于快速分别三种病原体能够在视觉上识别病原体对于实现临床快速诊断来说具有重要意义。香港科技大学唐本忠院士开发了一种对微环境敏感的聚集诱导发光体材料 (AIEgen) IQ Cm,并将其用于对对革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌和真菌的快速识别。(1)IQ Cm具有扭曲的供体-受体和多转子结构,因此它也有着扭曲的分子内电荷转移(TICT)和对病原体微环境敏感的AIE特性。在病原菌内在结构差异的驱动下,IQ Cm会选择性地定位于三种病原菌的不同位点,并产生三种肉眼可识别的发射光颜色。其中,革兰氏阴性菌为淡粉色,革兰氏阳性菌为橙红色,而真菌为明黄色。因此,实验可以根据IQ Cm产生的荧光进而在荧光显微镜下直接区分这三种病原体。(2)此外,实验也证明了IQ Cm可作为快速诊断尿路感染、及时监测医院内感染过程和快速检测食品中的霉菌的可视化探针。综上所述,这种基于单一AIEgen的可视化成像策略也为快速检测病原体和床旁诊断提供了一个新型平台。Chengcheng Zhou. et al. One stone, three birds: one AIEgen with three colors for fast differentiation of three pathogens. Chemical Science. 2020https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/sc/d0sc00256a#!divAbstract

4. Biomaterials:最佳荧光亮度AIEgen用于荧光成像癌症手术

NIR荧光成像指导的癌症手术已用于临床,开发高亮度和稳定的NIR荧光团对于实现有效的生物成像和图像指导的手术至关重要,同时具有高吸收系数和光致发光量子产率(PLQY)的有机近红外(NIR)发射器是生物医学成像的理想之选,但由于这两个方面通常是矛盾的,因此鲜有报道。共轭的平面结构具有很强的吸收能力,但在聚集状态下发射被严重淬灭,而扭曲的非平面结构则表现出相反的现象。

为此,香港科技大学唐本忠教授和南开大学丁丹研究员团队近日报道了一种蜻蜓形的近红外聚集诱导发光分子(AIEgen),具有最佳荧光亮度(高吸收系数和PLQY),可用于精确的荧光成像指导的癌症手术。

本文要点

1)这种新型AIEgen(PTZ-BT-TPA)与广泛研究的基于四苯乙烯的AIEgen不同,它具有带有振动替代物的共轭结构,其中良好的共轭有利于强吸收,而分子振动则可以产生AIE信号。而且,诸如非辐射衰变、磷光和ROS产生过程的非荧光途径被有效地阻断,因此荧光过程得到大大促进。实验结果表明,这种AIEgen表现出6.24×104 M-1 cm-1的高吸收系数和51.2%的优越的光量子产率。其荧光亮度达到有机NIR发射器的最高水平,甚至比临床使用的ICG和MB还要好。

2)高亮度和稳定的AIE纳米颗粒保证了高效的体外细胞成像和体内肿瘤成像。由于亮度高,可以用非常低的激发功率进行AIE 纳米颗粒的体外细胞成像。此外,该AIE纳米颗粒通过精确描绘约0.5毫米的微小肿瘤结节,有助于在体内照亮肿瘤部位并大大改善癌症手术的结果。

总之,该项研究工作开发的新型AIEgen,促进了对具有最佳荧光亮度的NIR荧光团的研究,在生物医学的应用中具有巨大潜力。

Ji Qi et al. Dragonfly-shaped near-infrared AIEgen with optimal fluorescence brightness for precise image-guided cancer surgery. Biomaterials. 2020.

https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2020.120036

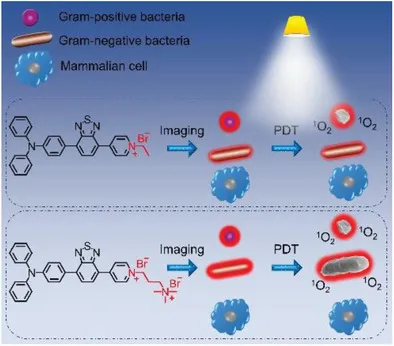

5. Small Methods:杀死革兰氏阳性菌或革兰氏阴性菌?分子内电荷在AIE活性光敏剂中的重要作用

细菌感染对人类健康构成严重威胁。光动力疗法是解决耐药细菌问题的有效手段。但是要有能同时产生高效荧光和活性氧的光敏剂(PSs)并非易事。传统的PSS在水介质中由于聚集猝灭效应而表现出折衷的性能,而具有聚集诱导发射(AIE)的发光体可以固有地实现高荧光和高效的ROS产生。另外,静电相互作用通常被认为是引起细菌初始靶向的原因。但对于AIE PSs,很少考虑分子内电荷对抗菌效果的影响。

有鉴于此,深圳大学李莹,香港科技大学,深圳大学唐本忠院士,Ryan T. K. Kwok等人设计了两种带不同正电荷数、发光核相同的AIE型红色发光PSs,研究了它们对革兰氏阳性菌(G(+))和革兰氏阴性菌(G(−))的抗菌性能和杀菌机理。

文章要点:

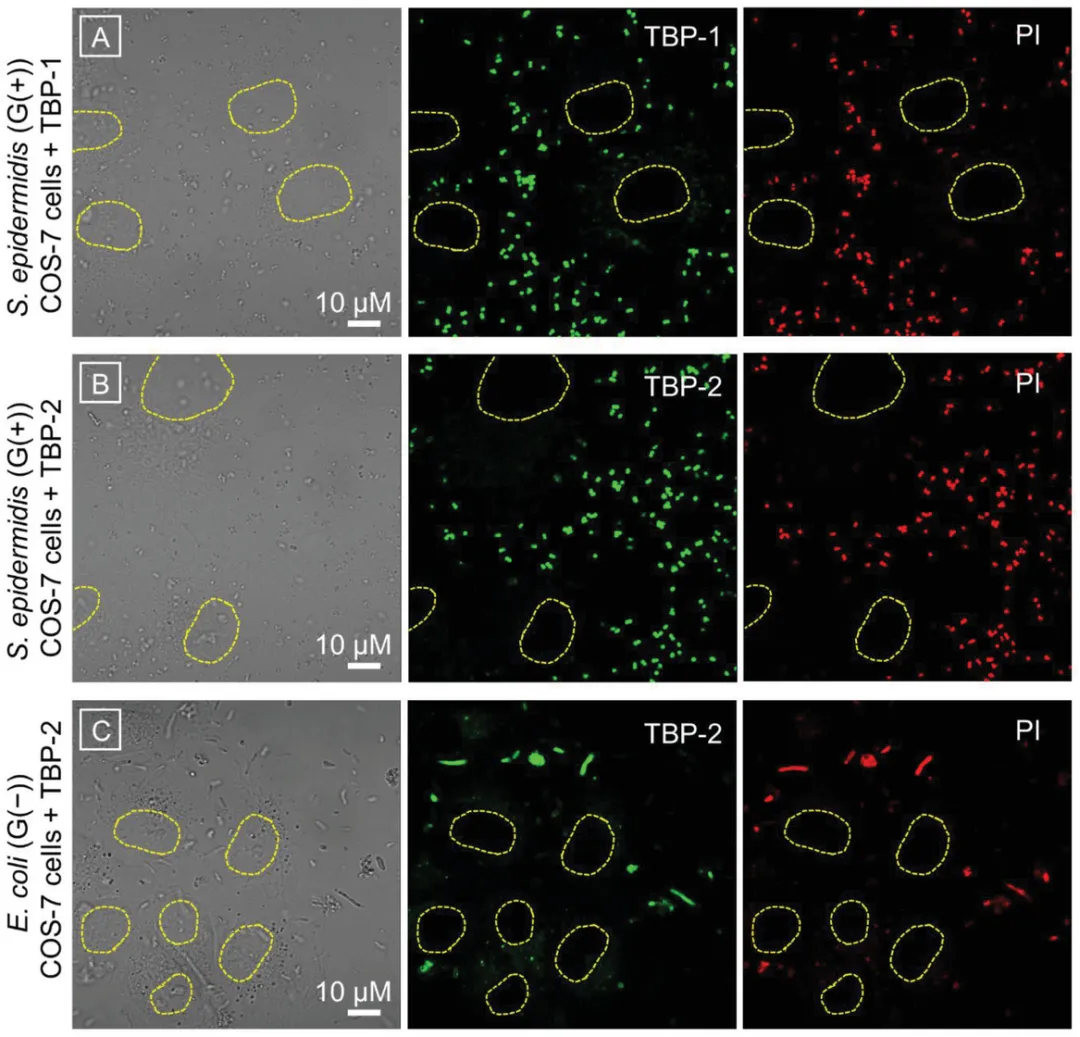

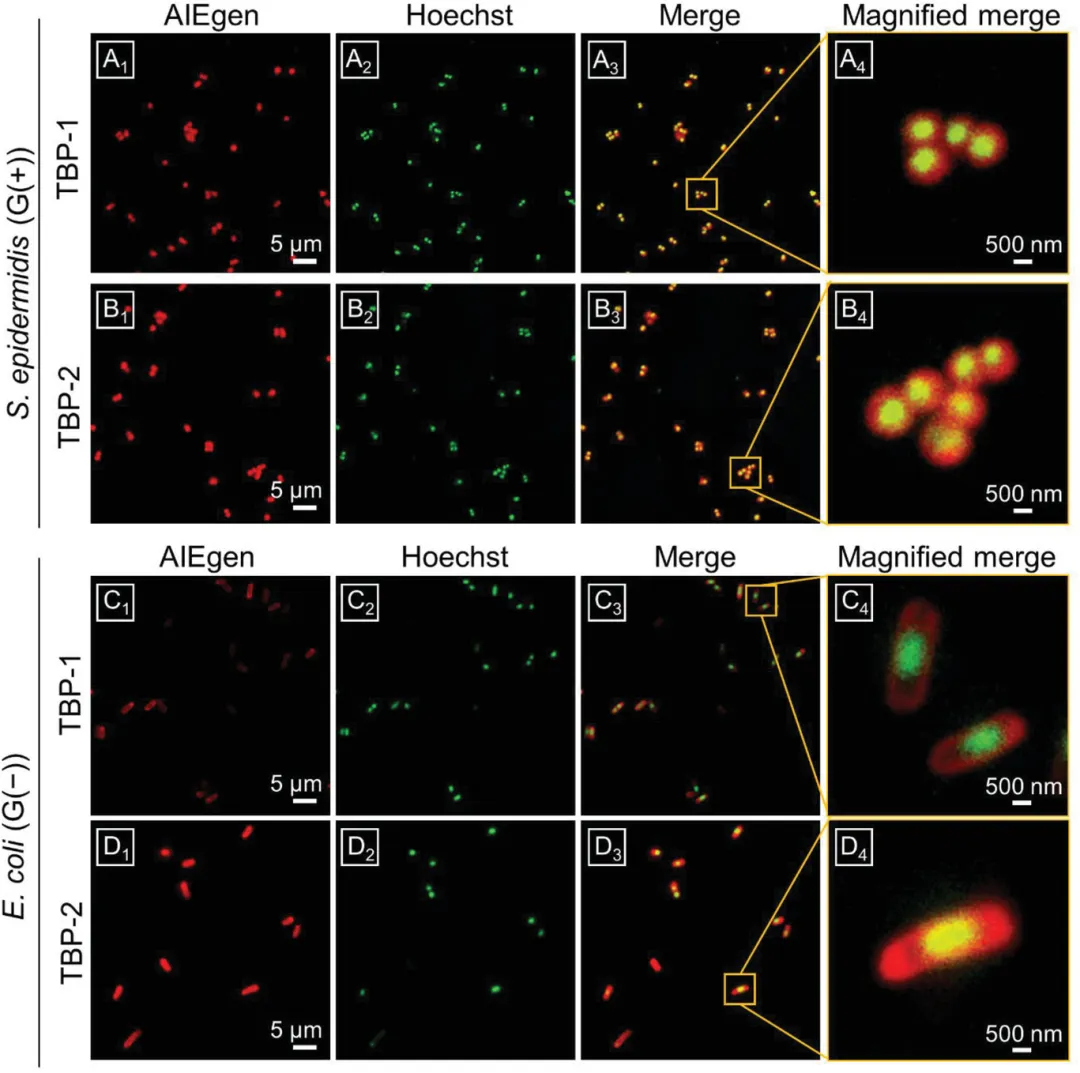

1)研制了两种具有优良单线态氧产生性能的AIE红光PSs。由于正电荷数在结构上略有不同,两种AIE PSs在细菌光灭活中表现出不同的行为。阳离子AIEPSs均能在黑暗中染色和灭杀G(+)菌(表皮葡萄球菌和金黄色葡萄球菌),且在超低白光剂量(4.2mW/cm-2)作用10min后,其抗菌效果进一步增强。相反,由于细菌外膜的保护,它们对G(−)菌(大肠杆菌和大肠杆菌TOP10(耐药菌))无暗毒性。在超低白光剂量下(4.2mW/cm-2)作用30min后,TBP-2对G(−)菌(大肠杆菌和大肠杆菌TOP10(耐药菌))表现出有效的光毒作用,而TBP-1对G(−)菌没有影响。由于G(−)细菌的分子正电荷数不同,导致它们与细胞壁上的阴离子型脂多糖结合亲和力明显不同所致。带有两个正电荷的TBP-2可以与脂多糖发生更强的相互作用,取代稳定脂多糖结构的二价阳离子,导致通透性屏障形成“裂缝”,从而部分进入周质间隙,产生活性氧,破坏G(−)细菌的生物分子。

2)在光灭活实验中使用的条件下,AIE PSs可以选择性地成像并杀灭哺乳动物细胞上的细菌。因此,在需要保留有益的G(−)菌的生物医学应用中,TBP-1有望成为一种有效的G(+)抗菌剂。TBP-2具有作为G(+)和G(−)抗菌剂的潜力。研究工作表明,PSs上的正电荷数量对抗菌效果起着重要的作用这项工作为新型抗菌材料的合理设计提供了新的思路,并将促进AIE PSs在生物医学应用中的发展。

Shi, X., et al, Killing G(+) or G(−) Bacteria? The Important Role of Molecular Charge in AIE‐Active Photosensitizers. Small Methods, 2020

DOI:10.1002/smtd.202000046

https://doi.org/10.1002/smtd.202000046

小奇

小奇

小奇

小奇