华东理工/清华Nature Catal.,周豪慎Nature Energy,窦世学两篇EES丨顶刊日报20210623

纳米人

纳米人

2021-06-24

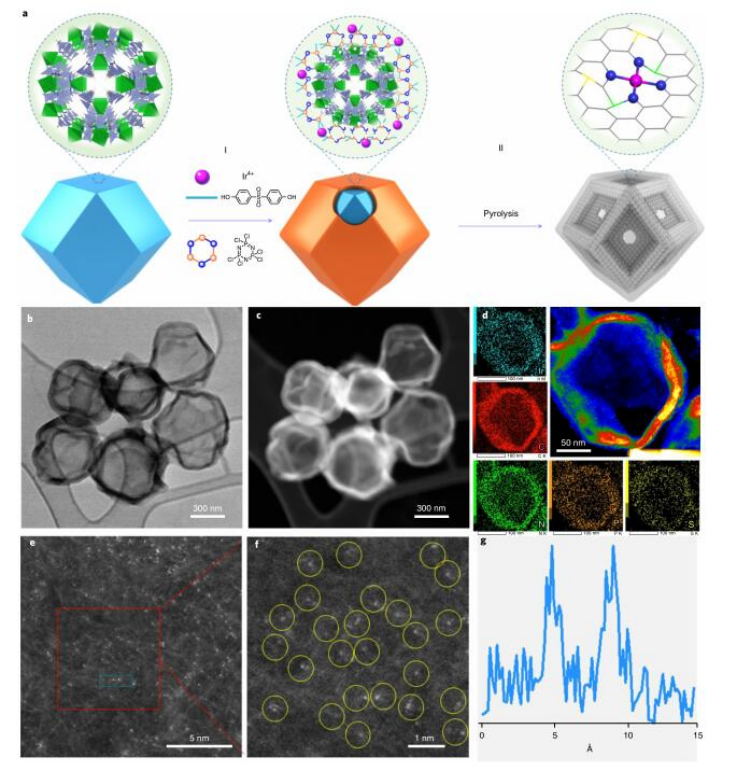

1. Nature Catal.:一种非均相铱单原子位点催化剂用于高区域选择性的类卡宾O-H键插入

过渡金属催化的类卡宾插入羟基是一种稳健而通用的碳氧键形成途径。利用这种转化实现醇的位点选择性功能化无疑具有合成价值,但仍然具有挑战性。近日,华东理工大学赵杰特聘副研究员,清华大学王定胜教授,美国劳伦斯伯克利国家实验室F. Dean Toste报道了一种选择性类卡宾O-H插入的策略,该策略利用了一种工程化的非均相铱单原子催化剂(Ir-SA),从而将材料科学和催化相结合,从而为有机转化提供了机会。1)研究人员将均匀分散在甲醇溶液中的咪唑骨架-8沸石(ZIF-8)引入到含有氯化铱(IV)和单体poly(cyclotriphospazene-co-4,4′-sulfonyldiphenol)(PZS)的溶液中。随后,在三甲胺引发下,poly(cyclotriphospazene-co-4,4′-sulfonyldiphenol)和铱(IV)前驱体在ZIF8表面进行聚合,得到了ZIF8/Ir@PZS复合材料,其具有多面体形貌。最后,在氩气气氛下于950 °C下热解ZIF-8/Ir@PZS,获得了负载在杂原子掺杂的碳上的Ir-SA催化剂。2)Ir-SA催化剂对酚类O-H键上的脂肪族官能化具有良好的选择性(高达99:1),而类均相催化剂Ir(ttp)CoCl(ttp=5,10,15,20-tetra-p-tolylporphyrinato)提供了适度的选择性。密度泛函理论(DFT)计算表明,位置选择性源于非均相催化剂中铱金属中心的较低氧化态及其对反应物吸收能的影响。这些结果展示了一个利用多相单原子催化剂的方案,其实现了出色的位置选择性,并提供了一个补充策略来解决有机合成催化中的挑战。Zhao, J., Ji, S., Guo, C. et al. A heterogeneous iridium single-atom-site catalyst for highly regioselective carbenoid O–H bond insertion. Nat Catal 4, 523–531 (2021).DOI:10.1038/s41929-021-00637-7https://doi.org/10.1038/s41929-021-00637-7

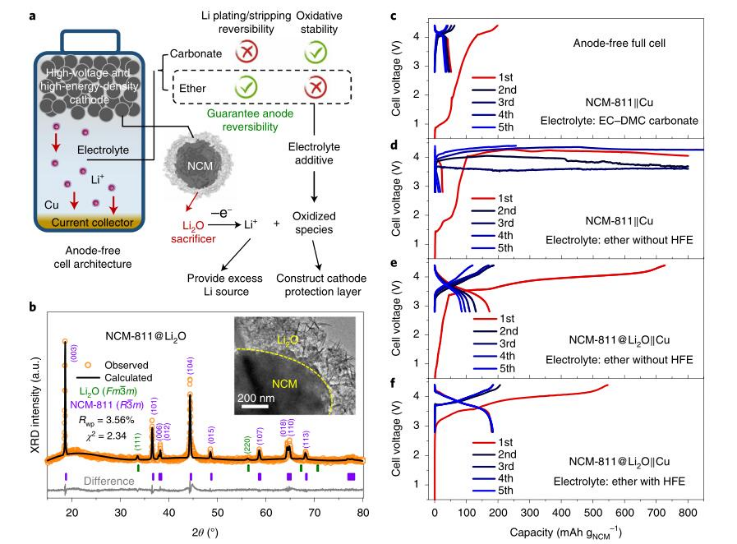

2. Nature Energy:一种Li2O牺牲剂助力高能量密度长寿命初始无负极锂电池

与传统的锂离子电池相比,无负极锂电池结构在能量密度和安全性方面都显示出显著的优势。然而,其要实现高锂的可逆性仍极具挑战性,特别是考虑到电池配置中有限的锂储存库(通常是零锂过剩)。近日,日本产业技术综合研究所(AIST)周豪慎教授报道了以Li2O为牺牲剂,将其预载到LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2(NCM-811)表面。1)研究人员利用Operando谱证明了Li2O在预充电过程中的不可逆分解,并且Li离子可以被电镀并储存在裸露的铜负极上,以抵消循环过程中Li的潜在损失。此外,同时引入了氟丙基醚添加剂来中和Li2O氧化过程中释放的亲核O2−,防止气态O2的进一步析出,从而在NCM811正极表面形成了一层LiF基电解质界面,有效地延长了醚基电解质的氧化稳定窗口。2)得益于Li2O牺牲剂和含氟添加剂之间的协同作用,研究人员不仅在初始无负极电池中预存了额外的Li,而且通过延长锂金属友好型醚基电解质的相容电位窗口来适应高压正极NCM-811,从而克服了其固有的缺陷。3)研究人员开发了一种长寿命的2.46 Ah初始无负极软包电池,每公斤电池(Wh kgpouch-1)的重量能量密度为320 Wh,每升软包电池(Wh lpouch-1)的实际体积能量密度为850 Wh,在荷电状态(最大体积状态)下的实际体积能量密度和卓越的循环稳定性(300次循环后容量保持率为80%)。Qiao, Y., Yang, H., Chang, Z. et al. A high-energy-density and long-life initial-anode-free lithium battery enabled by a Li2O sacrificial agent. Nat Energy 6, 653–662 (2021).DOI:10.1038/s41560-021-00839-0https://doi.org/10.1038/s41560-021-00839-0

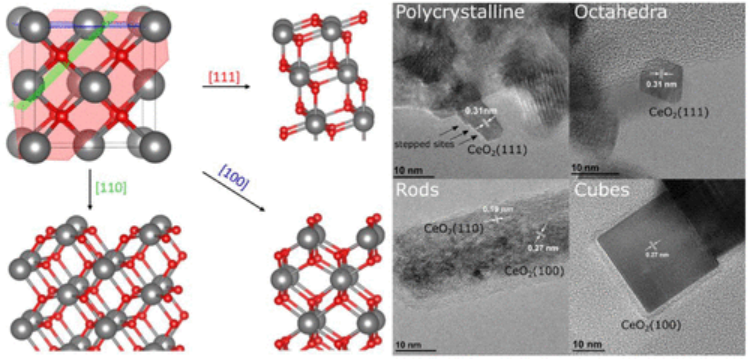

3. Acc. Chem. Res.: 在原子水平上理解二氧化铈基催化剂:实验和理论结合

由于二氧化铈(CeO2)是许多催化剂的关键组成部分,其催化作用受到了实验和理论的广泛关注。其主要作用是增强催化剂的氧化活性,这在很大程度上取决于生成晶格O空位的低活化势垒。氧化铈的这一重要特性已在CO氧化、甲烷部分氧化、挥发性有机化合物氧化、水煤气转换(WGS)反应和汽车应用中得到了应用。这种多相催化过程的一个巨大挑战仍然是活性位点的明确识别。在氧化反应中,关闭催化循环需要通过气相氧气对氧化铈进行再氧化,包括氧吸附和活化。虽然此类过程的一般机制框架已被接受,但直到最近,通过使用原位多波长拉曼光谱和 DFT 的结合实验和理论研究,才实现了对氧化铈粉末氧活化的原子级理解。有鉴于此,达姆施塔特工业大学Christian Hess和马德里高级调查委员会(CSIC)的M.Verónica Ganduglia-Pirovano等人,总结了最近在实验和理论研究两个方面对铈基催化剂的原子水平理解。1)最近的研究表明,气相氧在二氧化铈上的吸附和活化强烈依赖于面,并且涉及不同的超氧化物/过氧化物物种,现在可以使用拉曼和DFT联合方法明确地分配到二氧化铈的表面位点。结果表明,由于氧解离,空的二氧化铈晶格位点得到修复,突出了表面过程与晶格氧动力学的密切关系,这在氧储存-释放应用的背景下也具有技术相关性。2)最近对多晶氧化铈的拉曼光谱的 DFT 解释能够考虑在实验光谱中观察到的所有(亚)表面和体振动特征,并揭示了与对氧化铈基催化剂的机理理解非常相关的新发现。这些包括表面氧 (Ce-O) 模式的识别和次表面氧缺陷的量化。将这些理论见解与原位拉曼实验相结合,可以在反应条件下监测氧化铈和贵金属/氧化铈催化剂的(亚)表面氧动力学。3)将这些发现应用于金/氧化铈催化剂为氧化铈载体参与多相催化提供了明确的证据。对于室温 CO 氧化,原位拉曼监测(亚)表面缺陷动力学清楚地证明了催化活性对氧化铈还原状态的依赖性。温度相关研究强调了面相关缺陷形成能量和吸附稳定性(例如碳酸盐)的重要性。后者在WGS反应中也发挥了作用,但其表面依赖的催化性能与金团聚程度相关。总之,将最先进的原位/在线光谱和理论紧密结合在一起,通过提供基于原子水平的反应理解的基本机制信息,构成了合理的催化剂设计的有力途径。Marc Ziemba et al. Toward an Atomic-Level Understanding of Ceria-Based Catalysts: When Experiment and Theory Go Hand in Hand. Acc. Chem. Res., 2021.DOI: 10.1021/acs.accounts.1c00226https://doi.org/10.1021/acs.accounts.1c00226

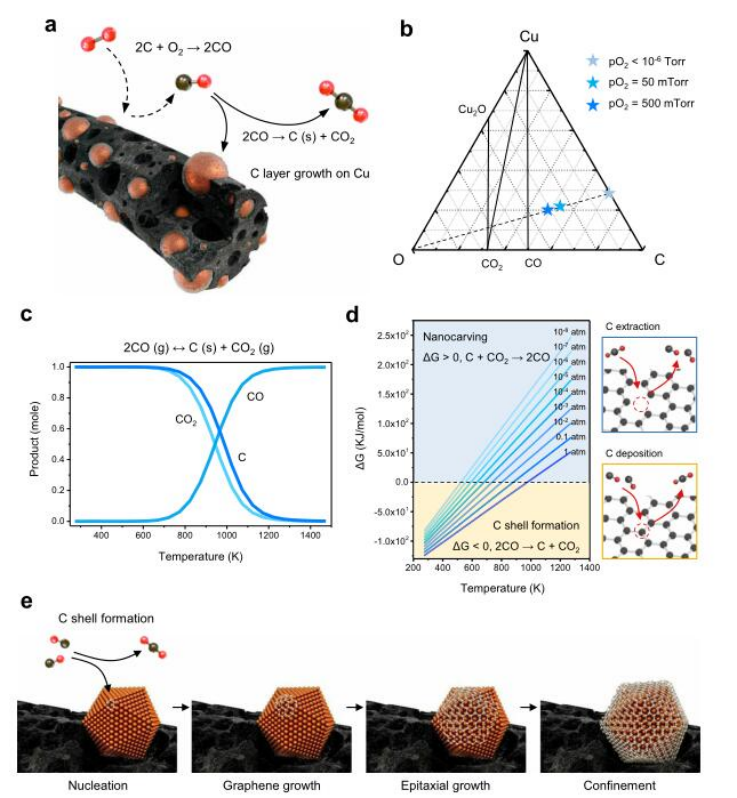

4. Nature Commun.:准石墨碳壳诱导的Cu约束助力电催化CO2还原生成C2+产物

在实现稳定高效地CO2电化学转化为高附加值的化工产品中,电化学反应过程中的电催化剂重构是催化剂设计策略中的一个关键问题。近日,韩国首尔大学Young-Chang Joo,Gun-Do Lee,大邱庆北科学技术院Dae-Hyun Nam报道了开发了一种表面稳定策略,通过在Cu纳米颗粒上形成准石墨化C壳层来选择性和稳定地将CO2电还原为C2H4。1)基于热力学控制可逆CO介导的反应,多维修饰的C载体包覆了Cu纳米颗粒的表面。2)由于C壳层限制的电催化剂体系具有良好的结构和化学稳定性,设计的合理预催化剂可直接应用于高效电催化CO2RR。此外,为了提高C2+的产率,研究人员通过引入p-嵌段单元进一步调节了与反应中间体的结合亲和力。3)实验结果显示,B和N掺杂引起的Cu+/Cu0初始混合态提高了C2+的产率,此外,研究人员通过实验和密度泛函理论(DFT)计算相结合的方法揭示了B和N掺杂的有利作用。这一发现提供了获得表面稳定的催化剂的策略,这些催化剂在不进行修饰的情况下可以保持其原始状态,同时通过改变中间体的结合来进一步改进,以便通过CO2RR进行高效的多碳合成。Kim, JY., Hong, D., Lee, JC. et al. Quasi-graphitic carbon shell-induced Cu confinement promotes electrocatalytic CO2 reduction toward C2+ products. Nat Commun 12, 3765 (2021).DOI:10.1038/s41467-021-24105-9https://doi.org/10.1038/s41467-021-24105-9

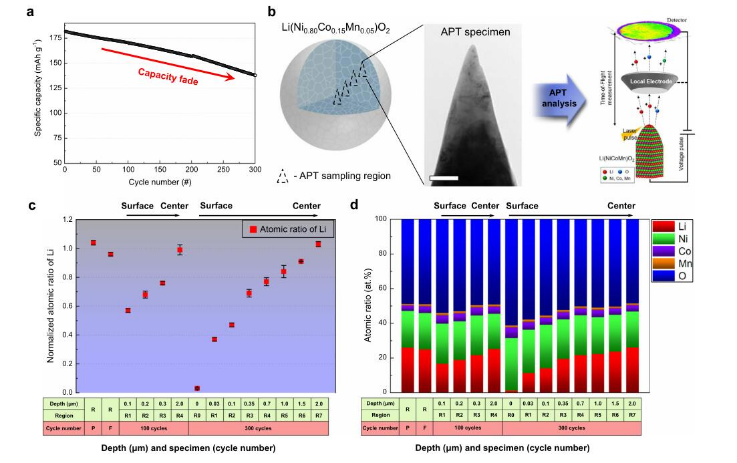

5. Nature Commun.:充放电循环过程中锂浓度梯度的演化

为了提高锂离子电池(LIBs)的性能,阐明Li+在充放电循环过程中的行为至关重要。然而,目前可观察Li+的分析技术仍然比较有限。近日,韩国三星电子公司Seong Yong Park,Byeong-Gyu Chae报道了通过原子探针层析成像(APT)分析了Li(Ni0.80Co0.15Mn0.05)O2(NCM)正极材料的特定位置组成,包括Li+离子的分布。1)研究发现,二次颗粒中沿径向的Li浓度梯度在充放电循环后从一定深度向粒子表面逐渐减小。随着循环次数的增加,梯度的深度扩大,Li的耗尽程度增加,导致锂离子电池容量衰减。2)利用同位扫描透射电子显微镜(STEM)和APT进行的互补分析表明,局部Li缺乏源于TM元素迁移导致减少了Li容纳点,而空置的3a TM空间似乎又无法容纳不Li。因此,改善LIBs循环寿命特性的一个有前途的策略是抑制电池运行期间Li储存空间的减少。Chae, BG., Park, S.Y., Song, J.H. et al. Evolution and expansion of Li concentration gradient during charge–discharge cycling. Nat Commun 12, 3814 (2021).DOI:10.1038/s41467-021-24120-whttps://doi.org/10.1038/s41467-021-24120-w

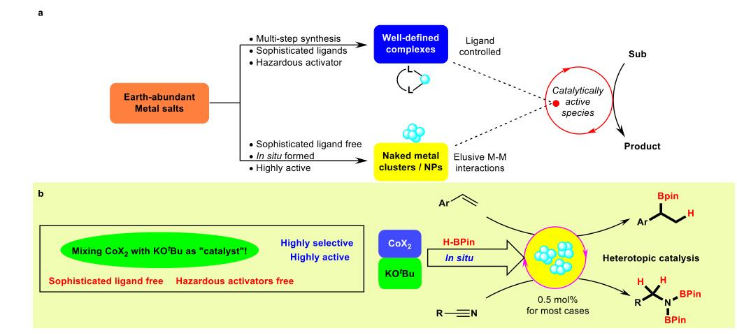

6. Nature Commun.:一种易获得的异位钴催化剂用于不饱和键的选择性硼氢化反应

关于基于精准分子配合物的储量丰富的均相金属催化剂的合成,人们已经取得了巨大进展。然而,活性分子催化剂的制备通常需要复杂的配体、危险的活化剂和从贱金属盐开始的多步合成,这可能会阻碍其在大规模有机合成中的广泛应用。因此,开发由简单储量丰富的金属盐原位生成的金属团簇催化剂对非贵金属资源的实际利用具有重要意义,但目前尚处于起步阶段。近日,中科院上海有机化学研究所王晓明研究员,郭寅龙研究员报道了一种使用CoI2和KOtBu混合物的友好型催化方案,用于乙烯的高活性和选择性的Markovnikov硼氢化和腈的双氢硼化,而不使用任何昂贵的配体/活化剂。在此之前,Markovnikov硼氢化反应很少使用非贵金属催化剂。1)KOtBu作为掩蔽还原剂,通过与HBPin反应形成ate类型的配合物,然后该配合物可用作还原性催化剂预活化剂。初步的机理研究表明,Co(II)盐最有可能在原位还原为一些低价的Co物种,这些物种聚集在一起形成具有催化作用的异位Co催化剂。2)值得注意的是,使用其他强还原剂,如NaBHEt3或Grignard试剂,结果很差,说明异位物种的形成在很大程度上受还原剂的影响,而醇盐-频那硼烷的组合对出色的催化性能起到了关键作用。3)所合成的硼氢化产物可作为一锅转化的进一步合成操作中有价值的合成子,从而证明了本方法的实用性和通用性。Li, C., Song, S., Li, Y. et al. Selective hydroboration of unsaturated bonds by an easily accessible heterotopic cobalt catalyst. Nat Commun 12, 3813 (2021).DOI:10.1038/s41467-021-24117-5https://doi.org/10.1038/s41467-021-24117-5

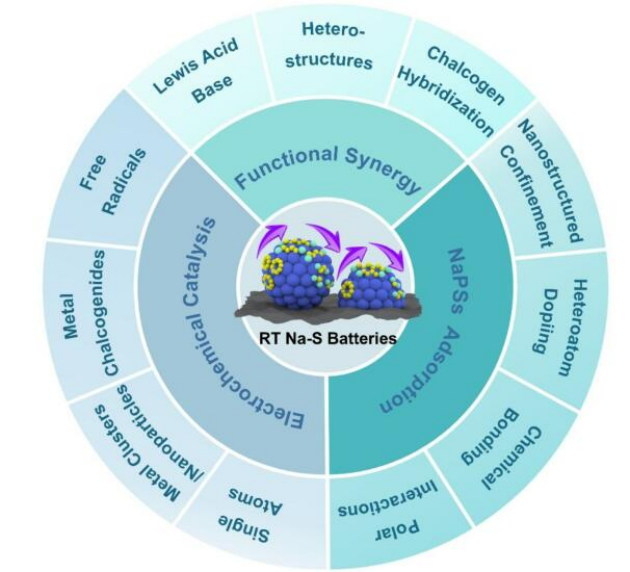

7. EES综述:用于室温钠硫电池的吸附与催化材料工程

室温钠硫电池(RT Na-S)以其丰富的自然资源、低廉的成本和优异的能量密度,构成了一种极具竞争力的电化学储能技术,其有望克服目前占主导地位的锂离子电池成本高、材料资源有限等局限性。然而,严重的穿梭效应和缓慢的反应动力学是阻碍RT型钠硫电池可持续发展和实际应用的两大障碍。因此,用于RT Na-S化学的吸附和催化策略的研究引起了人们的极大兴趣,成为该领域电池研究的重点。基于此,电子科技大学王志明教授,澳大利亚伍伦贡大学窦世学教授综述了近年来国内外用于RT Na-S的吸附与催化材料工程研究的最新进展。1)作者首先概述了相关的电化学机理和面临的关键挑战。然后总结了各种不同形式和原理的吸附策略,包括纳米结构限制、杂原子掺杂、共价键和极性相互作用等。2)作者随后对用于RT型钠硫电池的电催化工程进行了全面的综述,包括电催化理论、表征方法和技术、电催化剂的设计(包括单原子、金属簇/纳米粒子、金属化合物和自由基物种)等。3)由于吸附与催化之间的协同关系对于同步解决穿梭效应和改善氧化还原动力学问题具有重要意义,作者接下来提出了吸附-催化协同作用的设计方案,包括Lewis酸碱反应、异质结构和硫族杂化。4)作者最后总结了RT型钠硫电池研究仍面临的主要挑战和未来的发展方向,并对其发展前景进行了展望。X. L. Huang, Y. Wang, S. Chou, S. X. Dou and Z. M. Wang, Materials Engineering for Adsorption and Catalysis in Room-Temperature Na-S Batteries, Energy Environ. Sci., 2021https://doi.org/10.1039/D1EE01349A

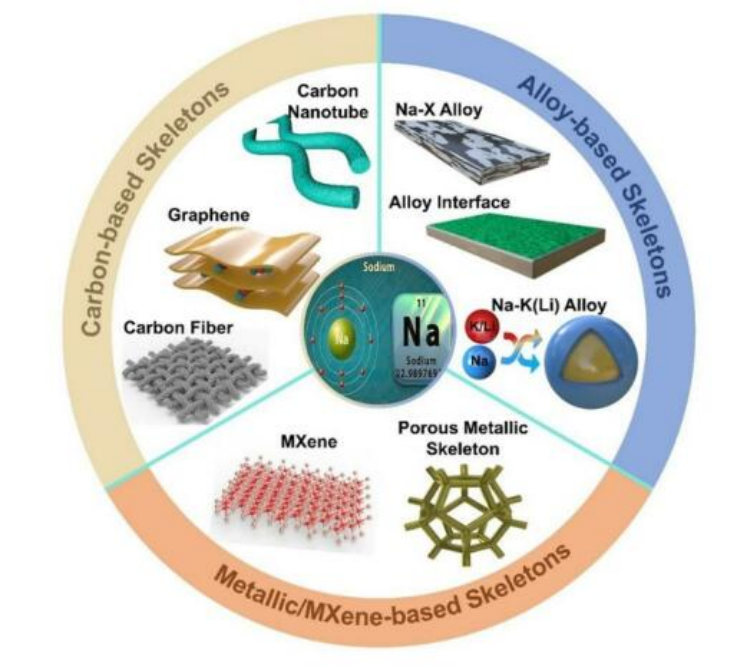

8. EES综述:用于钠金属负极的先进骨架的最新研究进展

尽管钠金属负极具有高理论容量(1165 mA h g-1)、低氧化还原电位(-2.71 V,相比于标准氢电极)、高天然丰度和低钠资源成本等优点,在下一代高能量密度电池中显示出巨大的应用潜力。然而,由于不可控的枝晶生长,导致库仑效率较低、寿命较短、体积变化较大,甚至在电镀/剥离过程中存在安全问题,这些问题严重阻碍了其在可充电电池中的实际应用。在各种策略中,Na金属负极骨架的应用对降低局部电流密度、抑制枝晶生长、减缓体积膨胀都具有积极的作用。有鉴于此,澳大利亚伍伦贡大学窦世学教授,Nana Wang,山东大学杨剑教授综述了近年来各种钠金属负极骨架材料的研究进展,包括碳基骨架、合金基骨架、金属骨架和MXene基骨架等。1)作者首先根据不同的机理总结了各种碳质纳米结构材料作为钠金属负极沉积骨架的方法,包括石墨烯、碳纳米管、碳纤维等。重点总结了碳质材料在抑制金属钠金属负极枝晶生长和改善负极电化学性能方面的作用。2)作者随后总结了合金骨架在钠金属负极中的应用,包括Na-X合金、Li-Na合金和液态Na-K合金。之后,作者总结了金属骨架和MXene在改善钠金属负极电化学性能方面的应用。同时,对最新的技术进展和策略进行了总结和归类。3)作者最后对用于钠金属负极的骨架材料研究仍面临的挑战和未来发展提出了一些个人观点和展望。随着对钠金属负极的研究逐年增多,这篇综述有望为其进一步发展提供一定的帮助,并吸引相关研究人员。C. Chu, R. Li, F. Cai, Z. Bai, Y. Wang, X. Xu, N. Wang, J. Yang and S. Dou, Recent advanced skeletons in sodium metal anodes, Energy Environ. Sci., 2021https://doi.org/10.1039/D1EE01341F

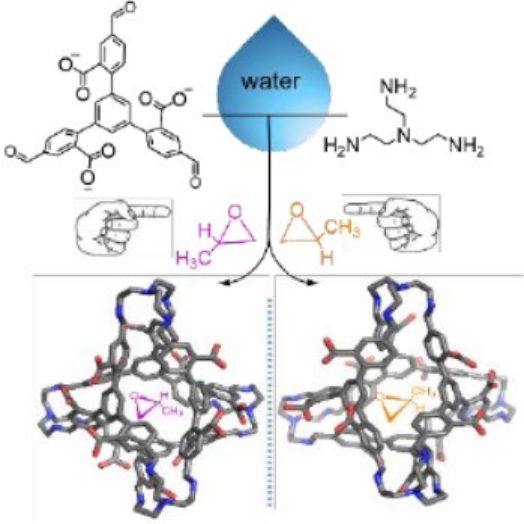

9. Angew:水溶液中通过亚胺形成的同手性纯共价笼的自组装

在水介质中,通过金属-配体配位实现主体分子的自组装已经很成熟。然而,在水中制备纯共价对应物仍然是一项艰巨的任务。有鉴于此,浙江大学的李昊等研究人员,报道了水溶液中通过亚胺形成的同手性纯共价笼的自组装。1)研究人员通过在水中缩合三胺和三甲酰基,以[4+4]的方式成功地自组装了阴离子四面体笼。2)尽管每个独立的亚胺键都相当不稳定,并且在水中容易水解,但四面体由于多价性而非常稳定或惰性。3)四面体笼以及溶解在有机溶剂中的中性笼具有同手性,即它们的四个螺旋状三甲酰基残基具有相同的旋转构象。4)该笼能够利用疏水作用来容纳水中的各种客体。当手性客体被识别时,笼中一对映体的形成相对另一对映体更有利。因此,笼可以以对映选择性的方式产生。5)在除去手性客体后,四面体能够保持其手性,这可能是由于分子内作用力的协同发生,限制了笼状骨架中苯基单元的分子内翻转。Yixin Chen, et al. Self-assembly of a purely covalent cage with homochirality via imine formation in water. Angewandte Chemie, 2021.DOI:10.1002/anie.202106428https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202106428

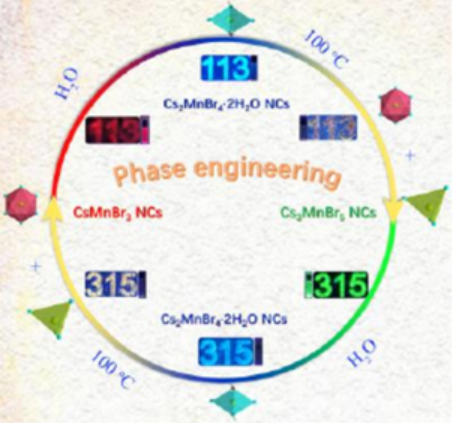

10. Angew:发射颜色可调的铯锰溴纳米晶体的相工程

对于显示应用,获得可调的红/绿/蓝发射至关重要。然而,无铅钙钛矿纳米晶体(NCs)通常表现出宽带发射,色纯度较差。近日,山东大学Keli Han,中科院大连化物所Bin Yang等开发了一种独特的相变策略来设计无铅溴化铯锰 NCs 的发射颜色,并在这些 NCs 中实现具有高色纯度的可调的红/绿/蓝发射。1)这种相变可以由异丙醇触发:从一维 (1D) CsMnBr3 NCs(红色发射)到零维(0D)Cs3MnBr5 NCs(绿色发射)。2)此外,在潮湿环境中,1D CsMnBr3 NCs 和0D Cs3MnBr5 NCs 都可以转化为0D Cs2MnBr4·2H2O NCs(蓝色发光)。3)Cs2MnBr4·2H2O NCs在热退火脱水步骤中可以逆向转变为CsMnBr3和Cs3MnBr5相的混合物。该工作通过相工程突出了单组分 NCs 中的可调光学特性,并为未来在发光器件方面的研究提供了新的思路。Qingkun Kong, et al. Phase Engineering of Cesium Manganese Bromides Nanocrystals with Color-Tunable Emission. Angew. Chem. Int. Ed., 2020DOI: 10.1002/anie.202105413https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202105413

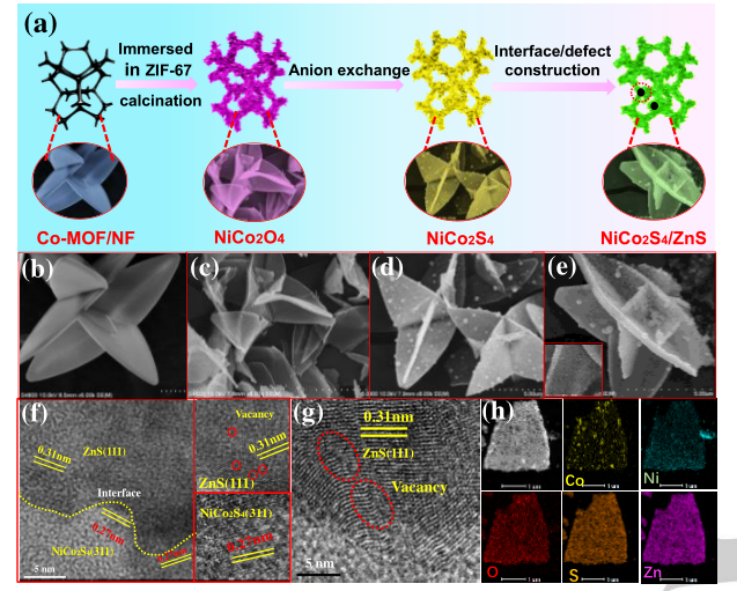

11. Angew:NiCo2S4/ZnS异质结的协同金属缺陷和表面化学重构助力出色的电催化性能

缺陷和界面工程被认为是调节金属硫化物电子结构、提高金属硫化物活性的有效策略。然而,硫化物的电导率较低,在电催化过程中体积变化较大,活性下降较快,限制了其实际应用。更重要的是,由于不可避免的电化学重构,确定硫化物的精准活性中心也具有一定的复杂性。近日,内蒙古大学王勤教授报道了将富含Zn缺陷的ZnS纳米球锚定在NiCo2S4纳米片表面,构建了一种NiCo2S4/ZnS异质结构。通过将多相界面和金属缺陷集成到单一的电催化剂中,可以通过调节局部电子结构来提高电催化活性。1)研究人员首先将泡沫镍(NF)浸泡在ZIF-67溶液中得到Co-MOF/NF前驱体,在Co-MOF/NF存在下,经过高温煅烧,可原位生成NiCo2O4纳米薄片。然后,在硫化物阴离子交换体系中加入一定量的Zn2+离子,以形成NiCo2S4/ZnS异质结。作为对比,通过控制Zn2+的掺杂量,成功地合成了富Zn表面或Zn缺陷的NiCo2S4/ZnS催化剂。2)研究发现,缺陷ZnS纳米球的锚定抑制了NiCo2S4纳米片在循环过程中的体积膨胀,保证了复合材料的结构稳定性。实验结果显示,所制备的NiCo2S4/ZnS异质结具有优异的OER性能,其超低过电位为140 mV,Tafel斜率为47 mV·dec-1,是目前金属硫化物中活性最好的电催化材料之一。3)密度泛函理论(DFT)计算结果表明,内建界面势和Zn缺陷促进了电子转移,调节了电子结构,从而提高了NiCo2S4/ZnS异质结的电催化性能。本研究为构建富Zn缺陷的多相结构提供了一种简单的策略,并为高性能催化剂的界面工程设计提供了参考。Jing Sun, et al, Synergetic Metal Defect and Surface Chemical Reconstruction into NiCo2S4/ZnS Heterojunction to Achieve Outstanding Electrocatalysis Performance, Angew. Chem. Int. Ed., 2021DOI: 10.1002/anie.202107731https://doi.org/10.1002/anie.202107731

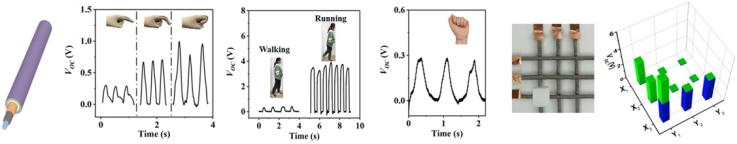

12. Nano Energy:一种高伸缩性的光纤自供电传感器用于生理信息监测

摩擦电纳米发电机可以将机械能转化为电能,从而可以开发新型的可以直接在机械刺激下产生电信号的自供电可穿戴传感器。另一方面,良好的可伸缩性也是可穿戴传感器的本质特征,以保证变形与人体的一致性。近日,北京化工大学苏志强教授,北京服装学院吴汉光副教授报道了研制了一种芯鞘结构的光纤可伸缩TENG基传感器(FS-TENG传感器),并将其应用于生理监护。1)FS-TENG传感器的输出开路电压和分路电流分别达到近10 V和0.6 μA。2)弹性基板和可伸缩电极为FS-TENG传感器提供了良好的弹性,传感器的输出电压在60%的应变伸长下保持稳定,从而突出了传感器在大变形时的稳定性。同时,FS-TENG传感器可以检测到低至0.02 N的超低压,在低压下达到26.75 V N-1,表现出超低的检测极限和对外力的极高灵敏度。3)利用FS-TENG传感器出色的传感性能,研究人员将其应用于人体运动的监测,包括大动作(关节弯曲和台阶)和细微的生命体征(脉搏、声音和表情)。此外,通过编织6个FS-TENG传感器,构成了3×3个像素的触觉传感器阵列,实现了压力分布的识别。Kun Fu, Jie Zhou, Hanguang Wu and Zhiqiang Su, Fibrous self-powered sensor with high stretchability for physiological information monitoring , Nano Energy, (2021)DOI:10.1016/j.nanoen.2021.106258https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106258

纳米人

纳米人