顶刊日报丨崔屹、孙学良、邵宗平、孟颖、崔光磊、陈邦林、林君、宋延林等成果速递20211025

纳米人

纳米人

1. Acc. Mater. Res.综述:全固态硫化物电解质锂离子电池中界面离子和电子传输的研究进展

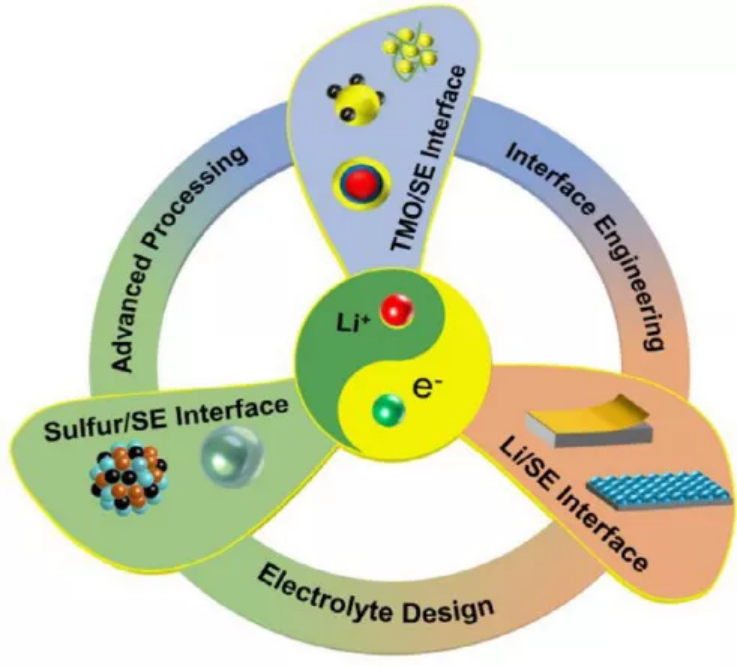

随着人们对高能量密度和高安全性储能技术需求的日益增长,近年来,包括全固态锂离子电池(ASSLIBs)和全固态锂-硫电池(ASSLSBs)在内的全固态锂金属电池(ASSLMB)受到了极大的关注。为了实现ASSLMBs,各种固体电解质得到了迅速的发展。其中,硫化物电解质(SEs)具有最高的离子电导率和最佳的力学性能。然而,有害的界面反应、界面固体接触不良以及锂树枝晶生长造成的缓慢的界面离子和电子传输动力学严重阻碍了SE基ASSLMB的商业化。为了克服界面的挑战,深入了解SE基ASSLMBs中复杂的界面离子和电子传输过程至关重要。

基于此,加拿大西安大略大学孙学良教授主要从界面离子和电子传输的角度总结了课题组对SE基ASSLMBs的最新认识,旨在提供对界面动力学的深刻理解。

本文要点:

1)作者首先从离子导电性、电化学稳定窗口和力学性能方面比较了各种固态电解质,包括SEs、氧化物电解质、卤化物电解质、聚合物电解质和硼氢化物电解质,以突出SEs在ASSLMBs中的优势。

2)作者接着分别总结了SE基ASSLIB和SE基ASSLSB在正极和负极界面的界面仍面临的挑战。这些界面挑战严重阻碍了界面离子和电子的传输。为了提高界面电荷转移动力学,作者总结了课题组在过渡金属氧化物(TMOs)和SEs之间正极界面的最新研究进展。同时,从界面动力学的角度总结了课题组在SE基ASSLSB方面的最新进展。在负极界面上,概述了增强锂金属和SE之间界面锂离子输运的新型策略。

3)作者最后对基于SE的ASSLMBs进行了总结和展望。i)首先,促进界面离子和电子传输的研究仍然具有重要意义,特别是对于基于厚正极复合材料和超薄锂金属的高能密度SE基ASSLMBs而言;ii)其次,基于SE的ASSLMB的显著体积变化应该通过合理的界面设计、材料的改进,甚至是最优的外部堆积压力来适应;iii)需要降低较高的堆压,以满足实际应用要求;iv)迫切需要先进的表征和理论计算,以更真实的参数更好地理解界面离子和电子的输运过程;v)最后,降低材料价格和制造成本也是Ses基ASSLMBs商业化的关键。

Changhong Wang, Keegan Adair, Xueliang Sun, All-Solid-State Lithium Metal Batteries with Sulfide Electrolytes: Understanding Interfacial Ion and Electron Transport, Acc. Mater. Res., 2021

DOI: 10.1021/accountsmr.1c00137

https://doi.org/10.1021/accountsmr.1c00137

2. Chem. Soc. Rev.: 用于电化学氮还原的新兴二维纳米材料

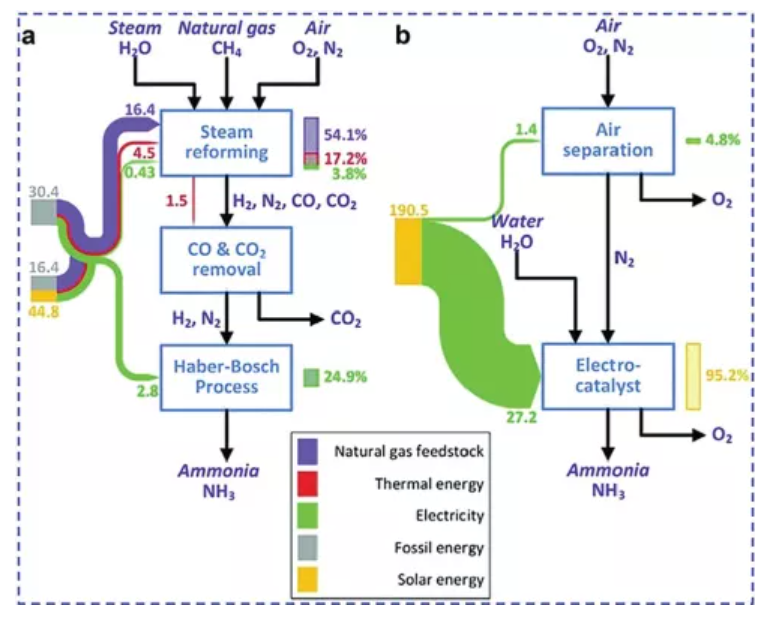

氨(NH3)是维持机体功能的生物基石,也是提高营养作物产量不可缺少的氮肥。目前用于工业 NH3 生产的 Haber-Bosch 工艺是高度能源和资本密集型的。鉴于此,将氮气 (N2) 电还原为有价值的 NH3 作为替代方案,为 Haber-Bosch 过渡提供了可持续的途径,因为它利用可再生电力并在环境条件下运行。在电化学氮还原反应(NRR)中,寻找高效的电催化剂仍然是首要任务,表现出优异的选择性、活性和稳定性。具有足够暴露活性位点、高比表面积、良好导电性、丰富的表面缺陷和易于调节的电子性能的二维纳米材料为氮的吸附和活化提供了巨大的前景,以实现可持续的NRR。

有鉴于此,科廷大学邵宗平教授、山东大学徐立强教授、江苏科技大学苏超教授等人,综述了用于电化学氮还原的新兴二维纳米材料的研究进展。总结了最先进的用于将 N2 还原为 NH3 的二维电催化剂,旨在全面概述二维电催化剂对 NRR 的结构-性能关系。最后,提出了这一前景领域的挑战和未来展望。

本文要点:

1)综述了目前最先进的二维电催化剂在N2电还原成NH3方面的开创性进展。然后总结了 NRR 基础知识、电化学 NRR 测量和 NH3 检测,详细阐述了 NRR 中追求的基本原则和关键指标,包括热力学、动力学、化学吸附和活化、反应途径、比例关系和活性描述符。另外,提供了NRR 过程中的电化学电池配置和测量。

2)利用可再生电能的高效电化学 N2 到 NH3 转化对于传统 Haber-Bosch 工艺的绿色替代品非常重要,为可持续能源和环境未来将可再生能源储存为化学形式提供基础。由于二维材料在合成和性能方面的巨大进步,从基础研究到实际电催化NRR应用,已经取得了一系列重大进展。

3)全面讨论了二维电催化剂的合成方法,包括自上而下的方法(微机械裂解、液体剥离)和自下而上的方法(水/溶剂热合成、二维定向吸附、二维模板化合成)。此外,还强调了这种独特的二维材料的相关表征方法,如光谱、SPM、TEM 和 SEM。讨论了用于 NRR 的独特 2D NRR 电催化剂的最新实验进展,包括贵金属基电催化剂、非贵金属基电催化剂、无金属电催化剂、2D MOF、2D 混合电催化剂。最后,基于对 NRR 二维材料的最新发现,以及对二维特征与 NRR 性能之间关系的理解,为准确设计高性能二维NRR电催化剂提供了思路。

Yingping Pang et al. Emerging two-dimensional nanomaterials for electrochemical nitrogen reduction. Chem. Soc. Rev., 2021.

DOI: 10.1039/D1CS00120E

https://doi.org/10.1039/D1CS00120E

3. Nature Commun.:新型高效排汗冷却织物

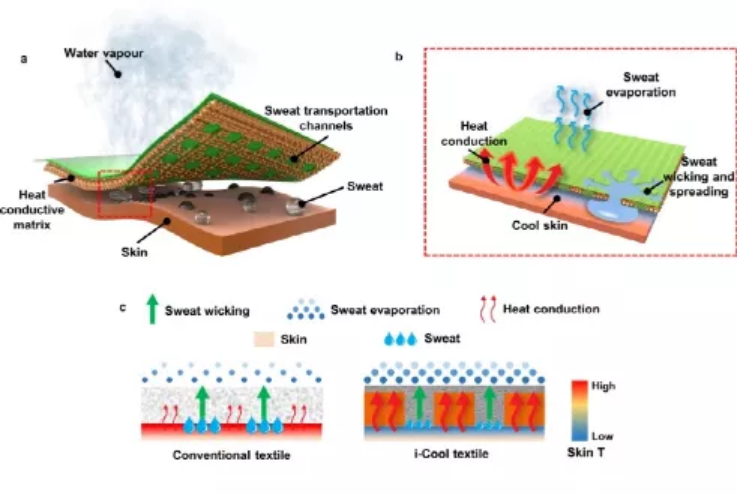

汗液蒸发在人体散热中起到非常关键的作用,传统的纺织物主要局限在消除汗液,但是并未关注其中汗液起到的热管理作用,具有非常有限的汗液蒸发功能和冷却能力,因此在中度/大量出汗场景中难以表现较好的效果。有鉴于此,斯坦福大学崔屹等报道提出一种集成冷却功能i-Cool(integrated cooling)纺织物,实现了非常独特的人体汗液处理结构,表现了优异的排汗和皮肤冷却性能。在这种纺织物中,作者将导热模块和水传输通道结合,实现了显著改善的水蒸发性能、非常高效率的汗液冷却,而不是再简单的将液体汗液吸收处理。

本文要点:

1)在静态蒸发测试实验中,与棉花纺织物相比,水的质量吸收能够降低了100 %,皮肤功率密度的角度考察发现,比日常汗液蒸发效果提高3倍。而且,在人工汗液皮肤测试中,i-Cool的冷却效率达到3 ℃,显著比棉花表现更低的汗液消耗。

2)这种i-Cool表现了由于的人体汗液管理能力,因此有望用于下一代汗液管理功能纺织物的设计。

Peng, Y., Li, W., Liu, B. et al. Integrated cooling (i-Cool) textile of heat conduction and sweat transportation for personal perspiration management. Nat Commun 12, 6122 (2021).

DOI: 10.1038/s41467-021-26384-8

https://www.nature.com/articles/s41467-021-26384-8

4. Matter:冷冻电镜揭示锂金属负极的共形三维界面

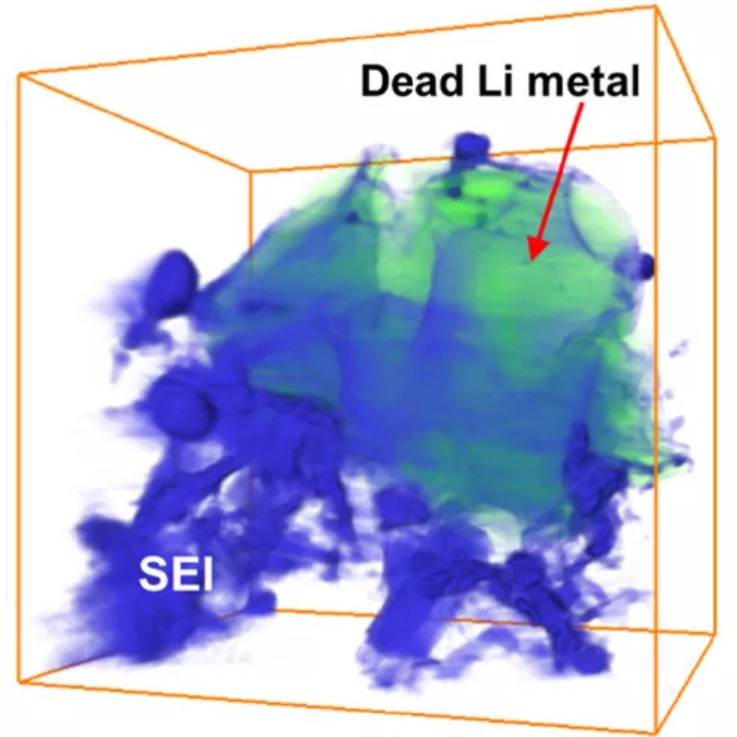

SEI在延长锂离子电池寿命和容量保持方面至关重要,因此,在过去的几十年里得到了人们广泛的研究。电池循环过程中SEI的动态生长和断裂与电解液与电极表面的反应密切相关。理想情况下,SEI应该在初始循环中形成,然后作为体锂和电解质溶液之间的屏障,从而有利于防止锂离子和电解质溶液在随后的循环中持续消耗。因此,许多研究人员试图优化电解液的组成,以在负极上形成稳定、均匀的薄钝化SEI。然而,以往对SEI的研究严重依赖于光谱技术,如X射线光电子能谱、尖端增强拉曼光谱、核磁共振和其他先进的电分析方法。近日,南方科技大学谷猛研究员,加州大学圣地亚哥分校孟颖教授报道了利用冷冻电镜(cryo-TEM),揭示了电化学镀锂(Li)薄片及其SEI的三维(3D)结构细节。

本文要点:

1)研究发现,由于SEI层主要由非晶态聚合物基体中的纳米LiF和Li2O组成,当完全剥离Li时,受损的SEI 3D骨架会发生弯曲和褶皱。

2)SEI层的灵活性和弹性对于在Li剥离后保持完整的SEI 3D骨架起着至关重要的作用。完整的SEI网络能够在随后的循环中在先前形成的SEI网络中成核和生长新镀的Li,从而防止额外的大量SEI形成。

3)电池在精确控制的单轴压力下循环,可以进一步提高SEI的重复利用率,并将库仑效率(CE)提高到97%,这是一种减少额外SEI和无效“死”Li形成的有效策略。

Han et al., Conformal three-dimensional interphase of Li metal anode revealed by low-dose cryoelectron microscopy, Matter (2021)

DOI:10.1016/j.matt.2021.09.019

https://doi.org/10.1016/j.matt.2021.09.019

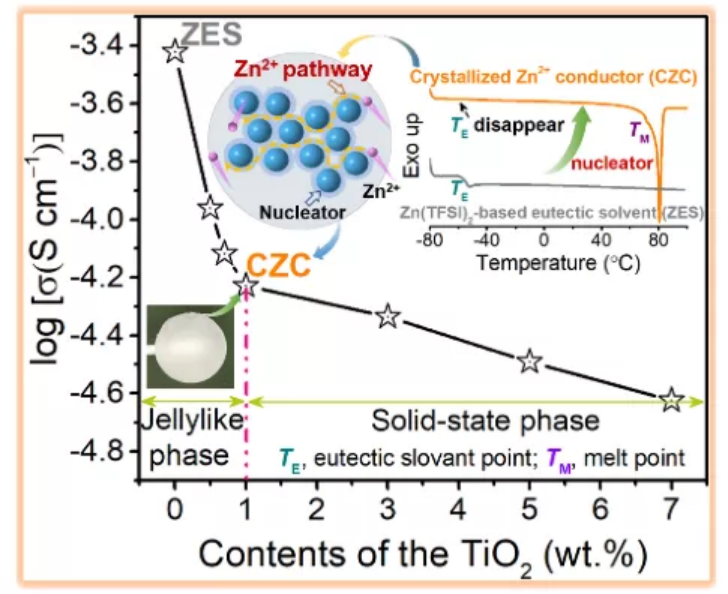

5. Angew:共晶结晶激活固态锌离子导电

固态锌(Zn)电池为对体积、安全性和成本敏感的新兴应用提供了一种新的理想选择。然而,目前的固体聚合物或陶瓷电解质结构对二价Zn2+的导电性仍然很差,特别是在室温下。尽管构建可以Zn2+渗流的异质界面是一个可行的选择,但这在多价体系中很少涉及。近日,中科院青岛生物能源与过程所崔光磊研究员,赵井文,青岛科技大学周新红报道了一种通过晶化Zn(TFSI)2基深共晶溶剂制备Zn2+导电固体电解质(ZCEs)的新方法。

本文要点:

1)TFSI-离子在TiO2成核剂Lewis酸表面的优先吸附削弱了离子缔合,导致Zn2+迁移数(tZn2+)高达0.64。此外,TFSI-还通过Lewis酸−碱相互作用建立了额外的界面离子传导途径,使ZCE的离子电导率提高到5.91×10−5 S cm−1(30°C,约为传统聚合物电解质的100倍)。

2)ZCE与Zn负极具有电化学相容性,可逆镀锌/剥离超过4000次循环。固态Zn/V2O5电池进一步验证了ZCE的实际适用性,其比容量为134.7 mAh g−1,平均库仑效率(CE)超过99.78%。

这项研究提出的巧妙反应有望刺激多价离子固态电解质设计向非传统介体的范式转变。

Huayu Qiu, et al, Eutectic Crystallization Activates Solid-State Zinc-Ion Conduction, Angew. Chem. Int. Ed., 2021

DOI: 10.1002/anie.202113086

https://doi.org/10.1002/anie.202113086

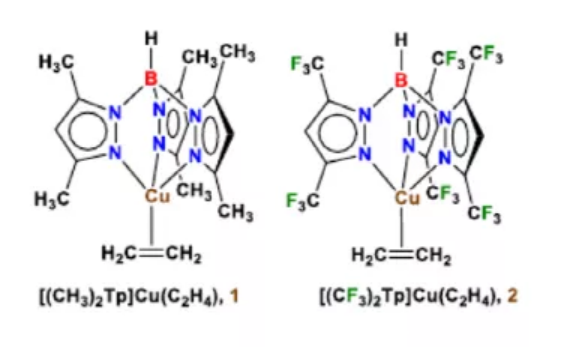

6. Angew:一种高选择性提纯乙烯的分子化合物

目前,从C2H4/C2H6混合物中提纯C2H4是最具挑战性的分离过程之一,工业上主要通过高耗能的低温蒸馏来实现。因此非常需要可持续的非蒸馏方法以替代低温蒸馏技术。近日,得克萨斯大学阿灵顿分校H. V. Rasika Dias,德克萨斯大学圣安东尼奥分校陈邦林教授报道了一种用于C2H4/C2H6分离的高效的分子化合物{[(CF3)2BP]Cu}3。此外,还研究了[(CF3)2BP]Cu}3在溶液和固态中对C2H4的吸收和[(CF3)2BP]Cu(C2H4)的脱除。

本文要点:

1)研究人员完整表征了分子物种的晶体结构。此外,原位PXRD提供了一个完整的固态过程的“实时”图像,该过程还保留了前驱体和产物的结晶度,并在C2H4的存在或去除的驱动下,在铜基吸附剂和[(CF3)2BP]Cu(C2H4)之间进行了快速、完全和可逆的转化。

2)研究发现,该分子化合物中可及的Cu(I)中心使其能够专一性地结合C2H4和C2H6,因此表现出极高的气体分离选择性,具有创记录的基于理想吸收溶液理论(IAST)的 C2H4/C2H6气体分离选择性。进一步的,穿透实验进一步证实了该分子化合物出色的C2H4分离提纯性能。在该实验中,纯度大于99.5%的C2H4可以很容易地从分离塔中解吸出来。

3)这种吸附剂不仅可以帮助大型乙烯提纯工艺,还可以从少量碳氢化合物源(如炼油厂尾气(通常来自催化裂化装置)、聚烯烃工艺废烃流和聚合物储存设施的通风口)中回收烯烃。

基于这一发现,研究人员有望开发更多的分子化合物,以有效地将乙烯和较大的烯烃从饱和的对应物中分离出来。

Anurag Noonikara-Poyil, et al, A Molecular Compound for Highly Selective Purification of Ethylene, Angew. Chem. Int. Ed., 2021

DOI: 10.1002/anie.202109338

https://doi.org/10.1002/anie.202109338

7. AM:二维压电Bi2MoO6纳米带用于GSH增强的声动力治疗

降低对活性氧(ROS)的清除能力和提高ROS的生成效率是开发新型声敏剂以用于声动力治疗(SDT)的两个主要目标。哈尔滨工程大学杨飘萍教授、杨丹和中科院长春应化所林君研究员设计了一种超薄二维Bi2MoO6-聚(乙二醇)纳米带(BMO NRs),并将其作为压电声敏剂以用于实现谷胱甘肽(GSH)增强的SDT。

本文要点:

1)在癌细胞中,BMO NRs可以消耗内源性GSH以破坏氧化还原稳态,而被GSH激活的BMO NRs (GBMO)会呈现氧缺陷结构,有效促进电子-空穴对的分离,从而在SDT过程中提高ROS的生成效率。此外,超薄的GBMO纳米材料也具有压电性,超声波可将机械应变引入纳米带中,从而导致压电极化和能带倾斜,进一步加速毒性ROS的产生。

2)研究表明,合成的BMO NRs能够在体内和体外对肿瘤进行良好的CT成像和生长抑制。综上所述,这一研究构建了一种压电性Bi2MoO6声敏剂以介导实现两步增强SDT过程,该过程由内源性谷胱甘肽所激活,并可由外源性超声刺激所进一步放大。因此这一工作不仅为改进SDT的效率提供了新的选择,而且也拓展了二维压电材料声敏剂在SDT领域中的应用。

Yushan Dong. et al. 2D Piezoelectric Bi2MoO6 Nanoribbons for GSH-Enhanced Sonodynamic Therapy. Advanced Materials. 2021

DOI: 10.1002/adma.202106838

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202106838

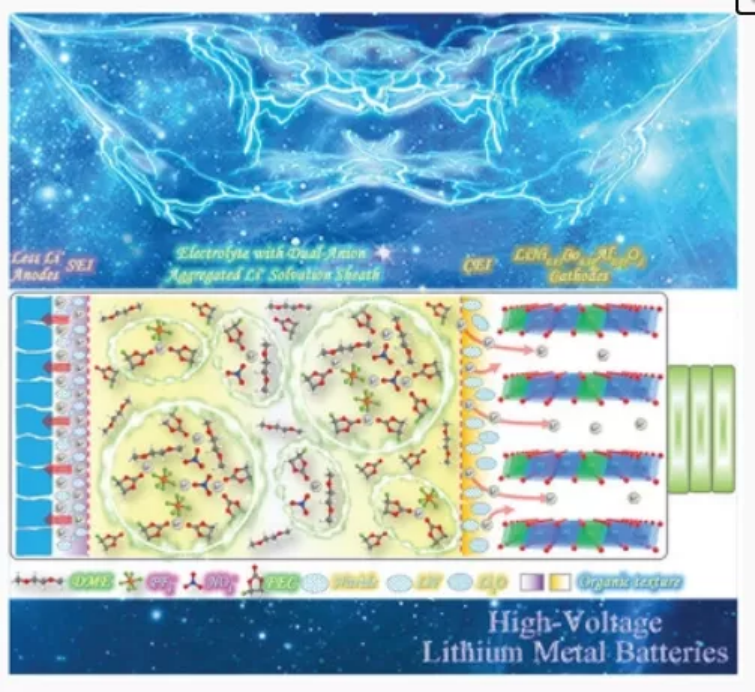

8. AM:具有双阴离子聚集溶剂化鞘的混合电解质用于稳定高压锂金属电池

具有高电压正极和有限锂(Li)金属负极的锂金属电池是实现高储能的关键。然而,其发展需要与高电压正极和Li负极兼容的功能性电解质。基于此,清华大学深圳国际研究生院李宝华教授,中国科学院深圳先进技术研究院Cuiping Han报道了提出了使用由酯和醚共溶剂(氟乙烯碳酸酯/二甲氧乙烷)组成的中等浓度LiPF6和LiNO3双盐电解质,它与聚合的双阴离子,即PF6−和NO3−形成独特的Li+溶剂化鞘层,用于稳定的高电压LMBs。

本文要点:

1)机理研究表明,这种溶剂化鞘层改善了镀锂/剥离动力学,并在负极上形成了具有梯度异质结构和高杨氏模量的固体电解质界面层(SEI)和一层薄而坚固的正极电解质界面(CEI)膜。

2)实验结果显示,这种新型电解液能够以高库仑效率(≈98.9%)在0.5 mA cm−2下循环450次。所组装的LiǁLiNi0.85Co0.10Al0.05O2全电池在4.3 V下,具有优异的寿命和容量保持率,并具有严格的正负容量比。

这种具有双阴离子聚合溶剂化结构的电解质系统通过溶剂化调节提供了对高电压LMBs界面化学的洞察力。

Xianshu Wang, et al, Hybrid Electrolyte with Dual-Anion-Aggregated Solvation Sheath for Stabilizing High-Voltage Lithium-Metal Batteries, Adv. Mater. 2021

DOI: 10.1002/adma.202007945

https://doi.org/10.1002/adma.202007945

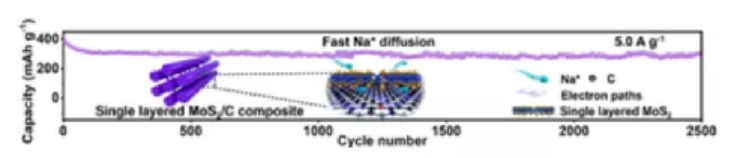

9. AM:一种用于出色储钠的通用型介孔单层过渡金属硫化物/碳复合材料的制备

过渡金属硫化物具有丰富的活性中心、较大的层间距和较高的理论容量,是一种很有前途的电化学储能材料,尤其是用来储钠时。然而,低电导率和大电流密度下循环稳定性差严重阻碍了它们的应用。近日,武汉大学顾栋教授报道了开发了一种以SBA-15-P123为模板剂制备单层介孔过渡金属硫化物/碳复合材料的通用双模板法。中间结构的二氧化硅骨架提供了一个受限的空间,以防止金属硫化物在通道外生长。而Pluronic P123聚合物作为基质,可促进金属硫化物前体高度分散,起到碳源的作用。这种双模板策略避免了使用额外的碳源和有毒的硫源(如S、H2S),从而实现了环保和可控的工艺。

本文要点:

1)研究人员构建了单层介孔MoS2/碳材料(记为SMSC-x-Mo-y,其中x表示模板(1表示SBA-15-P123,MCF-P123表示2,KIT-6-P123表示3,MCM-41-CTA+表示4,纯P123表示5),y表示不同金属硫化物负载量),MoS2负载量高达80 wt%,比表面积高达237 m2 g-1。研究人员总结了所有复合材料的详细物理化学性质。

2)实验结果显示,作为SIBs的负极材料,SMSC-1-Mo-2表现出优异的循环稳定性和优异的高倍率性能。由MoS2/C复合负极和Na3V2(PO4)3(NVP)正极组成的SIB全电池在100次循环中以1.0 A g-1下的比容量保持330 mA h g-1。

3)研究人员通过原位和非原位表征以及密度泛函理论(DFT)计算对储钠机理进行了研究。此外,该方法还适用于合成其他二维金属硫化物/碳复合材料,如WS2和ReS2,从而在储能、催化、生物医学和传感器等方面具有潜在的应用前景。

Xing Zhang, et al, A Versatile Preparation of Mesoporous Single Layered Transition Metal Sulfide/Carbon Composites for Enhanced Sodium Storage, Adv. Mater. 2021

DOI: 10.1002/adma.202104427

https://doi.org/10.1002/adma.202104427

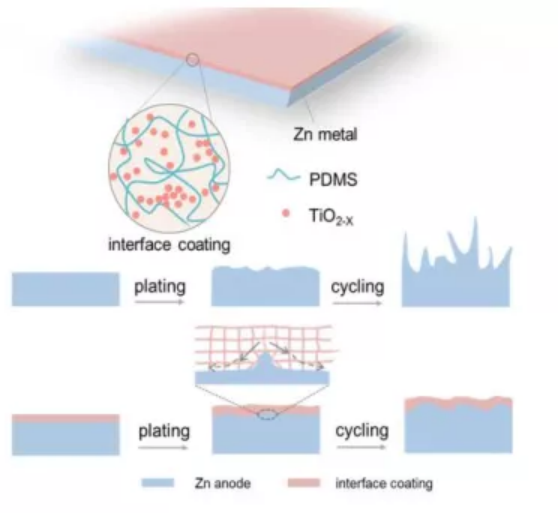

10. AM:用于稳定锌金属负极的动态自适应界面涂层

锌(Zn)离子电池因其安全性高、环保性好而备受关注。然而,Zn枝晶不可控的生长和表面死锌堆积等关键问题会导致电池寿命的急剧下降。通过构建界面保护层,可以在一定程度上抑制Zn枝晶。然而,现有的硬质镀膜方法由于Zn沉积体积的变化,不能与Zn保持共形接触,在循环过程中会造成不可逆断裂。基于此,哈工大张乃庆教授,Yu Zhang报道了开发了一种高度自适应的PDMS(聚二甲基硅氧烷)/TiO2-x涂层,它可以动态地适应体积变化并抑制枝晶生长,以稳定Zn金属表面。

本文要点:

1)研究发现,合成的聚合物PDMS对B-O键的微交联具有很强的动态适应性。而富氧空位TiO2-x与PDMS的结合可诱导Zn2+的快速均匀迁移。优异的力学性能和快速的导电性为Zn负极的稳定运行提供了有效的保证。

2)基于以上两种协同效应,Zn金属负极获得了优异的循环性能。组装后的电池在10 mA cm-2的电流密度下循环700次,库仑效率仍达到99.6%。

Zhikun Guo, et al, Dynamic and Self-adapting interface coating for Stable Zn metal anode, Adv. Mater. 2021

DOI: 10.1002/adma.202105133

https://doi.org/10.1002/adma.202105133

11. AM: 准二维Ruddlesden-Popper钙钛矿太阳能电池中的载流子传输

近年来,二维Ruddlesden-Popper (2DRP) 钙钛矿材料因其优异的稳定性和结构多样性而被探索为太阳能电池中的新兴半导体材料。尽管2DRP钙钛矿已实现超过19%的光伏效率,但与传统3D钙钛矿相比,在存在多种有机间隔阳离子的情况下,其电荷载流子传输性能较差,阻碍了其广泛应用。因此,系统地了解二维钙钛矿的载流子传输机制对于开发高性能二维钙钛矿太阳能电池(PSC)至关重要。中科院化学所宋延林和郑州大学Yiqiang Zhang, Pengwei Li等人我们总结了 2DRP PSC载流子行为的最新进展,并为增强载流子传输提供了指导。

本文要点:

1)首先,研究人员讨论了影响载流子传输的2DRP钙钛矿材料的组成和晶体结构。然后,研究人员评估了与载流子传输密切相关的2DRP钙钛矿薄膜的特征(相分离、晶粒取向、结晶动力学等)。

2)随后,研究人员揭示了指导传输层选择的载流子传输的主要方向。最后,提出了一个展望并合理化策略,以增强高性能PSC中的载流子传输。

Yan, L., Ma, J., Li, P., Zang, S., Han, L., Zhang, Y. and Song, Y. (2021), Charge-Carrier Transport in Quasi-2D Ruddlesden-Popper Perovskites Solar Cells. Adv. Mater.. 2021.

DOI:10.1002/adma.202106822

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/adma.202106822

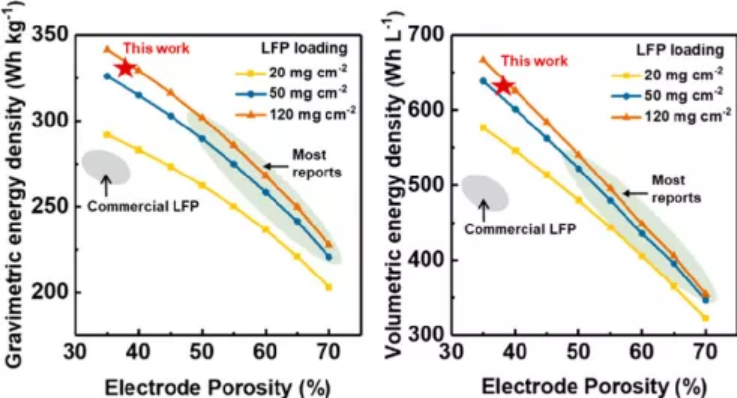

12. Nano Letters:构建高效离子通道助力高质量和高体积能量密度的高密度厚电极

厚电极设计中的一种常见做法是增加孔隙率以提高电荷传输动力学。然而,高孔隙率抵消了厚电极在重量和体积能量密度方面的优势。基于此,德克萨斯大学奥斯汀分校余桂华教授报道了展示了一种通过优化电极负载和孔隙率来最大化电池能量/功率密度的有效方法。

本文要点:

1)关键的一步是解决高活性物质(AM)堆积密度和足够的电荷传输之间的竞争,以获得更高的能量密度和更高的功率密度。基于此,研究人员通过相位反转和湿压工艺相结合,开发出一种独立电极,该电极由高密度的AM区通过连续的电解质缓冲空隙连接而成。

2)采用孔隙率低至38%的PIW正极,在126 mg cm−2的高负荷率下获得了优异的倍率性能和循环稳定性。此外,高AM负载下孔隙率的降低同时实现了330 Wh kg−1和614 Wh L−1的高重量/体积能量密度,以及更高的功率密度。进一步的,这种方法的多功能性使得电池生产变得简单和可扩展。

这项工作解决了厚电极设计的主要局限性,代表了厚电极走向实际应用的重要一步。

Jingyi Wu, et al, Building Efficient Ion Pathway in Highly Densified Thick Electrodes with High Gravimetric and Volumetric Energy Densities, Nano Lett., 2021

DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c03724

https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c03724

版权声明:

本平台根据相关科技期刊文献、教材以及网站编译整理的内容,仅用于对相关科学作品的介绍、评论以及课堂教学或科学研究,不得作为商业用途。